Depuis 1998 « La mission des colosses de Memnon », dirigée par l’archéologue arméno-allemande Hourig Sourouzian, a mené des fouilles et d’importants travaux de restauration au temple des millions d’années du pharaon Amenhotep III, à Thèbes, sous les auspices du ministère des Antiquités et de l’Institut archéologique allemand dont elle est membre correspondant. Auparavant largement détruit, le site est maintenant transformé… Des structures du temple viennent d’apparaître après des années de travail assidu de tous les membres de la mission. Des centaines de sculptures et plusieurs colosses du pharaon ont été livrés.

Le Progrès Dimanche a rencontré la cheffe de la mission Mme Hourig Sourouzian pour expliquer le rôle de la mission. Interview

Le temple des millions d’années » d’Amenhotep III, un des plus grands bâtisseurs du Nouvel Empire à Thèbes, se trouve à Kôm El-Hettan, sur la rive ouest du Nil à Louxor tout près de la nécropole thébaine. Ce temple n’était connu que pour les deux grands colosses en quartzite qui représentent le pharaon Amenhotep III, qu’on appelle aujourd’hui “colosses de Memnon”. Rien ne subsistait du temple qui s’était effondré suite à un fort tremblement de terre.

A l’origine, le temple comme l’a imaginé l’architecte de la mission était vaste. Derrière les deux colosses il y avait un grand pylône menant à une première cour, ensuite un deuxième pylône, précédé par deux colosses remontés par la mission et menant à une deuxième cour puis un troisième pylône avec deux colosses d’albâtre que la mission se prépare à remonter. Vient ensuite une longue avenue processionnelle qui mène jusqu’à la cour des fêtes. Cette cour péristyle ressemble à celle du temple de Louxor bâtie sous le même règne mais ici la cour est deux fois plus grande et plus haute avec une rangée de colonnes de plus tout autour. De là, on passe par une salle hypostyle au sanctuaire, où se trouvent les chapelles d’Amon, Mout et Khonsou, des dieux principaux de Thèbes. Au nord, il y a une cour solaire pour l’adoration du dieu Rê et au sud, le temple funéraire du Roi. « Les temples de la rive ouest sont particulièrement conçus pour recevoir la procession d’Amon Mont et Khonsou une fois par an, lors de la belle fête de la Vallée. Ce jour-là les barques traversaient le Nil et venaient visiter ce temple sur la rive ouest. Le Roi vivant participait et théoriquement il dirigeait cette procession et il apportait des offrandes aux dieux. Mais après sa mort, le Roi enterré dans la Vallée des Rois peut venir au temple, y entrer par une fausse-porte pour participer aux cérémonies et surtout recevoir les offrandes par lesquelles il vivra éternellement. C’est pourquoi le temple s’appelle Temple des millions d’années », a expliqué Mme Hourig.

Un travail bien organisé

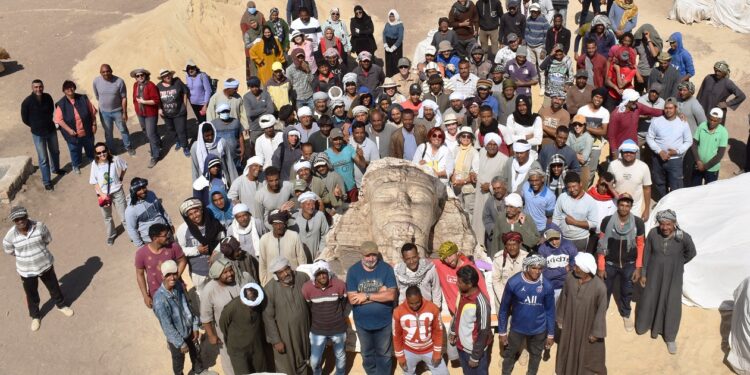

La mission travaille dans ce temple depuis 24 ans. Avec environ 300 membres entre spécialistes et ouvriers, la mission a réalisé ses travaux avec grand succès. Celui qui observe des vues du chantier avant 1998, réalisera la différence. Avant le début du travail, on voit que le site était presque vide : il y a les deux colosses « de Memnon» et des morceaux épars d’autres colosses, une stèle (que le service des antiquités avait découverte en 1949-1950), quelques bases de colonnes qui sont restées et puis la végétation envahissant le site et c’est tout ! Le travail se poursuivit saison après saison, et actuellement on est ébloui par le progrès fait sur le chantier.

« A la porte du IIIe pylône, nous sommes en train de nous préparer à remonter deux statues colossales du Roi en albâtre qui sont absolument rares, pour ne pas dire uniques. Plus loin, dans la cour péristyle, la mission a déjà relevé la stèle-nord, trouvée en plus de 200 morceaux. Et dans la même cour, nous avons remonté des statues du Roi debout en granite rouge et en quartzite. En même temps, au nord, là où il y avait la porte nord de la grande enceinte du temple, nous avons remonté en coopération avec le ministère des Antiquités deux statues colossales du Roi debout, en quartzite, qui gisaient fragmentées dans les champs », a-t-elle expliqué.

“Le déblaiement du terrain s’effectue grâce à des fouilles archéologiques par dix mètres carrés, en creusant graduellement de la surface jusqu’à atteindre le fond. Naturellement, tout est enregistré. « Nous étudions les moindres fragments retrouvés que nous nettoyons, dessinons, photographions, regroupons, joignons et enfin relevons le monument auquel ils appartiennent à leur emplacement d’origine. C’est en cela que consiste notre travail : nous sommes un projet de conservation. Notre but est de préserver les derniers vestiges de ce temple extraordinaire qui avait été malmené par la nature, par les tremblements de terre, les torrents de la montagne, les inondations», a-t-elle ajouté.

Un terrain archéologique menacé !

Le chantier comprend le terrain archéologique où se trouvent le temple principal et les champs qui l’entourent. Dès le début du travail, la mission devait affronter quelques problèmes, à savoir, l’eau d’irrigation des champs, le sel se cristallisant après son évaporation, la végétation qui envahit le terrain (parfois ses racines sont si puissantes qu’elles traversent les pierres), le feu et le vandalisme. Malgré tous ces obstacles, il fallait à tout prix conserver les vestiges de ce temple prestigieux.